Corona ist die Pest

Linden ist die schönste Welt der Stadt. Dieses kleine Wortspiel zeugt von Selbstbewusstsein und Stärke eines der lebendigsten Stadtviertel zwischen Berlin und Oldenburg. Francesca sagte mir, Linden sei sogar noch interessanter als New York, weil unentdeckter, enger, sozialer. Immerhin leben auf dem einen Quadratkilometer Linden-Nord auch mehr Menschen als auf einem Quadratkilometer des so coronageplagten New Yorks (16.000 zu 11.000).

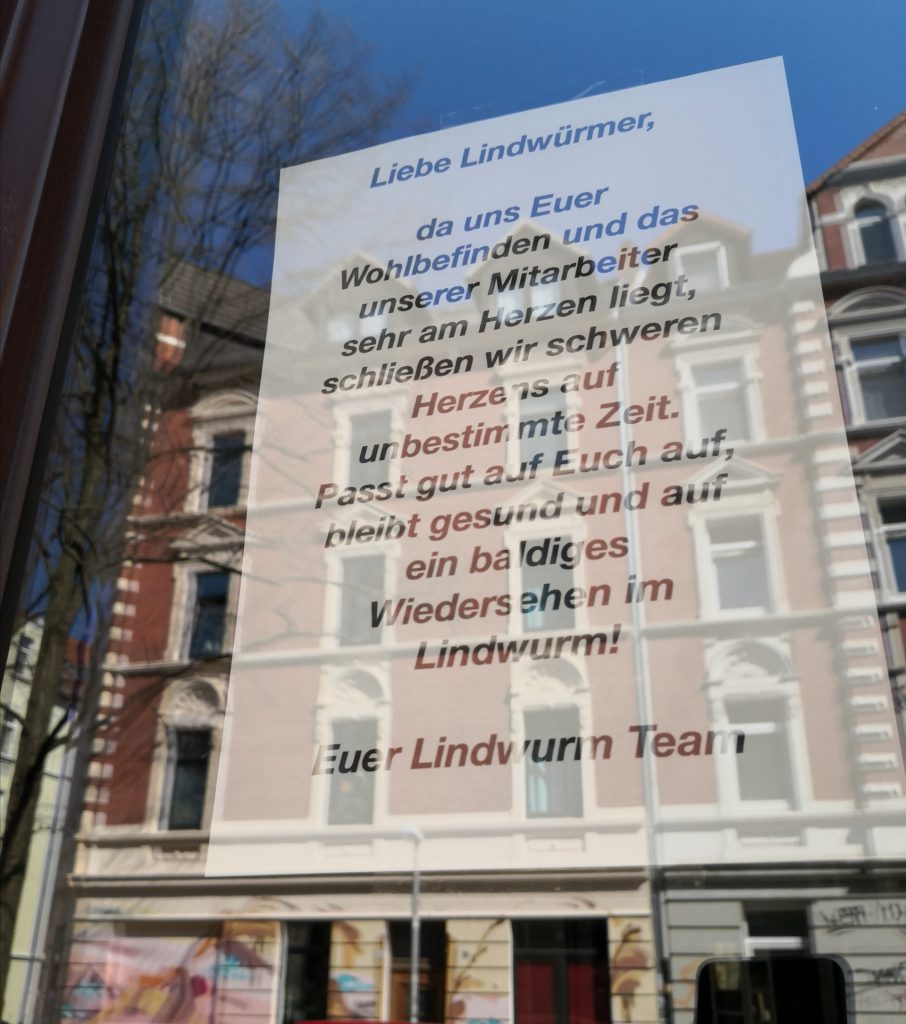

Doch derzeit köchelt der Melting Pot nur auf Sparflamme. Limmern, das Flanieren auf der Limmerstraße mit Abstand. Kneipen, Cafés und Clubs geschlossen. Anwohner der Limmerstraße melden den ruhigsten Frühling seit Einführung der Fußgängerzone. Polizeifahrzeuge patrouillieren am Ihmeufer, da Widerstand gegen die Staatsordnung zu erwarten ist. Das Geheimnis von Linden ist der soziale Kontakt, möglichst in physischer Form. Auch deshalb ist Francesca mit seiner Pizzeria so erfolgreich geworden, weil er das Geheimnis kennt. Wir Menschen wollen den Kontakt, brauchen den Kontakt. Pizza Grande Linden schmeckt eben nur dicht gedrängt. Unter der noch scheinbar gelassenen Oberfläche habenaber auch in Linden Krankheit und Kneipensterben Einzug gehalten. Corona ist die Pest für Linden.

Warum eigentlich die Pest? Die Pest in diesen Tagen ein Bestseller geworden. Der große Roman von Albert Camus erlebt eine Renaissance und schiebt sich in Deutschland und selbst in Japan siebzig Jahre nach seinem Entstehen auf die Bestsellerlisten. Wir Menschen suchen die Metaphorik in Zeiten, in denen vieles nicht erklärbar zu sein scheint. Warum ich, warum in dieser Zeit, welche Botschaft steckt hinter der Krankheit, was ist ein Leben wert, habe ich richtig gelebt, was ist Schicksal, tragen wir Schuld an der Krankheit, können wir die Krankheit überwinden, indem wir unsere Schuld überwinden, das Böse in uns selbst? Das sind ganz persönliche aber auch globale Fragen in einer Welt, die sich nun auf einen gemeinsamen Gegner und damit auf sich selbst besinnen könnte. Corona ist als Krankheit nicht so tödlich wie die Pest, aber auch gegen sie gibt es keine Medikamente, keine Impfung. Nicht einmal elementares Wissen, wie die maximale Inkubationszeit, ist vorhanden. Corona wird als gesellschaftliche Zäsur von ähnlicher Tragweite wie die Pest sein.

Camus fragt, ob die Krankheit mit wissenschaftlicher Herangehensweise oder mit metaphysischen Mitteln besser zu überwinden sei. Bei Camus überlebt nur der atheistische Mediziner. Der Pfarrer stirbt. Eine eindeutige Antwort gegen alle Scharlatanerie, die in Krisen gerne Gefolgschaft findet. Die Krise ist aber auch ein Kristallisationspunkt für Veränderung, die Anpassung des Geistes an die Herausforderungen der Krankheit. So wie die Wissenschaft aus dem religiösen Mittelalter hervorgegangen ist, so wird die Gesellschaft auch heute in der Lage sein, überkommene Gewohnheiten in dem Maße zu modernisieren oder sich ihrer auch vollständig zu entledigen. Krisen sind große Chancen, die Pest zeigt uns, wie die Menschen um des eigenen Überlebens willen anpassungsfähig sind. Aber erst einmal muss die Welt durch die Krise, eine entbehrliche Zeit, geprägt nicht nur von Krankheit und Tod, sondern auch von Hass und Schuldzuweisungen. Aber auch eine Zeit für Verlierer und Gewinner.

Einer meiner direkten Vorfahren mütterlicherseits war in Ostpreußen als Pestpfarrer in das Pestgebiet berufen worden. Dort grassierte von 1709 bis 1711 die Große Pest, der dritte Schicksalsschlag innerhalb weniger Jahrzehnte und der grausamste Pestausbruch der Neuzeit. Zuerst der Dreißigjährige Krieg bis 1648, dann der sogenannte Tatarensturm 1656, bei dem Städte und Dörfer zerstört wurden und dann die Pest, die von den rund 600.000 Bewohnern Ostpreußens 241.171 dahinraffte, vier Fünftel davon um die Stadt Gumbinnen, die durch den Schwarzen Tod vollständig entvölkert wurde. Die Beulenpest brach 3 bis 5 Tage nach der Infektion aus und führte bei den meisten Infizierten zum Tod.

Der Chronist Richard Arnstedt berichtet vom Umgang mit der Pest: „Jeder Umgang mit den Kranken war bei Todesstrafe verboten, keine liebende Hand durfte Linderung bringen, schon die Krankheit zerriss die Familienbande. Erst wenn die Schatten der Nacht Straßen und Plätze deckten und nur die Pestfeuer ihren lodernden Schein zum Himmel warfen, begannen Menschenpflicht und Nächstenliebe ihre Tätigkeit. Pestträger, Pestärzte und Pestprediger walteten ihres schweren Amtes, bekleidet mit wachsleinenen und durch Pestessig gereinigten Gewändern, in der Hand die Glocke, um die Gesunden vor der verderblichen Begegnung zu warnen. Die Pestträger durchsuchten die infizierten Häuser und nahmen die Toten mit. War ein Haus ausgestorben, wurde es vernagelt und mit großen weißen Kreuzen versehen, alle getragenen Sachen wurden verbrannt” (https://paz.de/artikel/als-der-schwarze-tod-zurueckkehrte-a640.html).

Dort im östlichsten Teil Ostpreußens half der Apothekersohn Gottfried Jordan, mein Urgroßvater sechsten Grades, den Pestkranken und den Verängstigten (https://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_Mierunsken). So ging Jordan vielleicht ähnlich wie auf obigem Kupferstich mit Maske, Handschuhen, Wachsanzug und Augengläsern und spärlich medizinischem Wissen bestückt in die Pestlager, behandelte dort die schwarzen Beulen mit Quecksilber und gab den Sterbenden das letzte Geleit. Eine gefährliche und beachtliche Leistung, so wie die medizinischen Berufe heute unermüdlich Einsatz zeigen und selbst besonders gefährdet sind. Die Pestmasken waren vor der Nase mit Kräutern gefüllt und sollten so vor infektiöser Luft, dem Pesthauch, schützen. Die Bezeichnungen Schnabeldoktor und Pestprediger bürgerten sich ein. Die zentrale preußische Gesundheitsbehörde, das Collegium Medicum, empfiehlt in einem Pandemieplan unter anderem: Zur Stärkung der Abwehrkräfte wird “ein gutes, nicht zu starkes Bier empfohlen. Alle anderen müssen sich mit einer Butterschnitte begnügen, dazu Holunder-, Wacholder- oder Fliedermus, ein bisschen Lorbeer oder Knoblauch schadet auch nicht” (https://www.tagesspiegel.de/kultur/die-geschichte-die-pest-kommt/1656068.html). Weder Pestmaske noch Bier halfen gegen die Pest, da die eigentliche Ursache unerkannt blieb. Die eigentliche Übertragung durch Flöhe wurde erst zwei Jahrhunderte später entdeckt, die Heilung durch Antiobiotika folgte dann. Dennoch bricht die Pest auch heute noch aus, so wie vor zwei Jahren auf Madagaskar.

In den Dörfern meines Vorfahren starben mehr Menschen als es Überlebende gab, viele flohen vor der Pest in die Wälder. In der Kreisstadt Olecko blieben von 1.200 Bewohnern nur 98 am Leben, wenn nicht durch die Pest dahingerafft, dann durch Fleckfieber, Pocken oder rote Ruhr, die nach dem Jahrtausendwinter 1709 ebenfalls als Folge von Hunger, Kälte und Verzweiflung wüteten. Nicht nur die Höfe verwaisten und Arbeitskräfte fehlten, auch wuchs nichts mehr auf den Feldern, noch im Mai 1709 war die Ostsee zugefroren. Den Aufzeichnungen zufolge verstarben auch die Frau meines Vorfahrens und eine seiner beiden Töchter. Sein eigenes Überleben verdankte Jordan sicherlich eher den Zufällen oder vielleicht auch dem von seinem Vater überlieferten medizinischen Grundwissen von Hygiene und Distanz. Jordan heiratete 1713 erneut und bekam noch sieben Kinder, von denen in der immer noch fürchterlich entbehrlichen Nachpestzeit mindestens fünf das Erwachsenenalter nicht erreichten. Jordan ging wahrscheinlich geehrt und gottesfürchtig aus der Pestzeit hervor. Denn wenn auch die Medizin nicht helfen konnte, war doch der Mut und die innere Überzeugung, helfend in die Lager der Aussätzigen zu gehen, die entscheidende Geste. Viele Menschen, vor allem Litauer, traten in die lutherische Kirche ein und trugen dazu bei, das protestantistische Preußen zur europäischen Großmacht zu entwickeln.

Sicherlich wird in der Not der Glaube an eine Läuterung im Jenseits größer. Anders als bei uns heute die Erfahrung mit Tod und Krankheit weitgehend aus der Öffentlichkeit verdrängt wird, war das Leid damals über Generationen präsent und prägte den Alltag. Deshalb werden sich auch im Umgang mit dem Corona-Virus diejenigen Überzeugungen festigen, die eine hoffnungsvolle Perspektive aufzeigen, ohne verantwortungslos zu sein. Das werden bestimmt medizinische Fortschritte sein, aber auch gesellschaftspolitische Ideen werden neu gedacht werden müssen. Für Camus ist die Pest nur eine Metapher für den egoistischen Faschismus, dessen Hass auf alles Fremde die Menschheit in den Weltkrieg führte. Gerade in den Krisen wie den Pest-Epidemien kamen immer wieder Pogrome auf. Juden, Polen, Mauren und andere wurden zu Sündenböcken gemacht. Harte ordnungspolitische Maßnahmen, wie Grenzschließungen, Abschottungen von sogenannten Aussätzigen und abschreckende Verordnungen mit drakonischen Strafen, gingen zu Lasten von Minderheiten und Andersdenkenden. Das Autoritäre konnten seine Neigung auskosten. Camus fordert deshalb bereits in der Krise die Rückbesinnung auf mehr Solidarität und einen gerechteren Umgang miteinander: “Was für alle Übel dieser Welt gilt, gilt auch für die Pest. Sie kann dazu dienen, einigen wenigen zum Wachstum zu helfen. Wenn man indessen das Elend und den Schmerz sieht, den sie mit sich bringt, dann muß man verrückt, blind oder feige sein, um sich mit der Pest abfinden zu können.“

Heute braucht es hinsichtlich der neuen weltumspannenden Herausfoderungen ebenfalls der Rückbesinnung. Das Virus wird nur eine Etappe in der Indizienkette einer globalen Krise gewesen sein. Die Naturwissenschaftler verweisen bereits auf weitere Pandemien, die durch den anhaltenden Verzehr von Wildtieren und aus der Massentierhaltung heraus entstehen werden. Die Menschheit ist enorm gewachsen. So lebten zu Zeiten der Großen Pest von 1709 bis 1711 rund 700 Millionen Menschen auf der Welt, von denen schätzungsweise eine Million ihr Leben verloren. Heute leben mit über sieben Milliarden mehr als zehn mal so viele Menschen wie vor drei Jahrhunderten. Bei einer vergleichbar unkontrollierbaren Pandemie wie der Pest würden heute zehn Millionen Menschen sterben müssen. Diese Größenordnung wird Corona nicht erreichen. Das Corona-Virus ist sollte uns aber zu der Frage führen, wie weit wir als Menschheit insgesamt verletzbar sind. Denn wir Menschen tendieren dazu, nach überstandener Not wieder in unsere gewohnten Muster zu verfallen.

Die entscheidende Auseinandersetzung wird demnach nicht lauten, wie wir mit dem Corona-Virus umzugehen haben, sondern wie wir bei einer nach wie vor wachsenden Weltbevölkerung weiter miteinander leben wollen und können. Insofern ist der solidarische Grundgedanke von Camus so bestechend, denn er fordert eine Welt, die sich gegenseitig unterstützt. Wenn Menschen in Afrika darauf angewiesen sind, aus Nahrungsmangel und Geldnot Wildtiere zu essen und zu exportieren, betrifft das auch uns. Wenn Menschen in Asien unter menschenunwürdigen Bedingungen unsere Waren produzieren, geht das auch uns etwas an. Wenn Menschen in Südamerika den Regenwald für Rinderweiden für unser Abendessen roden, schlägt sich das auch auf unser Klima nieder.

Corona führt uns unsere Sterblichkeit vor Augen und damit das fragile Ungleichgewicht einer nach herkömmlichen Mustern nicht mehr funktionierenden Welt. Dabei hat unser Globus genug Platz für Mensch, Tiere und Natur, sofern wir die Ressourcen pfleglich behandeln, richtig untereinander aufteilen und nach dem Verbrauch wieder in den Kreislauf zurückführen. Die Ansätze sind da, leiden aber unter der Erkenntnis Camus’, dass Krisen nur “einigen wenigen zum Wachstum helfen.” Auch die Corona-Pandemie wird zu neuen, größeren und globaleren Machtkonzentrationen führen. Dabei sind doch Ausbeutung von armen Staaten, ungleiche Verteilung von Reichtümern, Flucht in Steueroasen, ökologischer Raubbau und nicht zuletzt der Ausverkauf der Gesundheitssysteme Ausdruck einer entfesselten Welt. Globalisierung braucht globale Antworten. Ohne eine globale Weltordnung, sozusagen eine globale Union, werden wir den großen Seuchen nichts entgegenzusetzen haben.

Für diese Ideen lohnt es sich, die Zeit der Corona-Krise zu nutzen. Wir brauchen nicht nur mehr Widerstandskraft gegen Viren aller Art, wir benötigen ausreichend gesellschaftliche Resilienz, um der globalen Verwundbarkeit etwas entgegensetzen zu können. Warum nicht lokal anfangen und den Kulturhauptstadtgedanken, der Hannover derzeit bewegt, unter die Frage von Lösungsstrategien für verhärtete Konflikte stellen? Solidarität und Nachbarschaft als Botschaft einer internationalen Stadt, als die sich Hannover letztes Jahr zu Recht ausgerufen hat. Hannover hat das Zusammenleben auf engem Raum mit vielen Menschen aus der ganzen Welt erprobt, hat die Welt zur Weltausstellung, zu Kulturevents und als Messestadt eingeladen. Hannover hat mit Leibniz einen großen universellen Globalisierungsdenker hervorgebracht, der sich in die Welt vernetzt hat. Und Hannover hat nicht zuletzt nicht nur mit der medizinischen Hochschule eine hervorragende medizinische Versorgung und Forschungslandschaft, Hannover hat auch eine Bevölkerung, die während der ersten Coronawelle die Fallzahlen vorbildlich unter dem Durchschnitt gehalten hat.